【アイロン不要】紙をまっすぐにする方法7選!くしゃくしゃ・丸まった紙を復活させる裏ワザ

大切な書類がくしゃくしゃになってしまったり、楽しみにしていたポスターに変なクセがついて丸まっていたりして、がっかりした経験はありませんか?

もう元には戻らないと諦めてしまう人もいるかもしれません。

しかし、実は身近にあるものを使って、アイロンなしで紙をまっすぐにする方法がいくつか存在します。

この記事では、紙がゆがんでしまう原因から、状況別に試せる7つの具体的な対処法、そして失敗しないための注意点まで詳しく解説していきます。

少しの手間をかけるだけで、しわくちゃになった紙や丸まった紙を、見違えるほどきれいに蘇らせることが可能です。

それぞれの方法にはコツや向き不向きがありますので、紙の種類や状態に合わせて最適なものを見つけてみてください。

これから紹介する裏ワザを知っておけば、いざという時にきっと役立つはずです。

諦めていたあの紙を、もう一度きれな状態に戻してみましょう。

はじめに知っておきたい!紙がゆがんだり、しわになったりする原因

原因1:湿気による繊維の伸び縮み

紙が波打ったり、ゆがんだりする主な原因の一つに、湿気が挙げられます。

紙は植物の繊維から作られており、この繊維は空気中の水分を吸収しやすい性質を持っています。

湿度が高い環境では、紙の繊維が水分を吸って膨らみ、わずかに伸びた状態になります。

逆に、乾燥した環境になると、吸収した水分が蒸発して繊維が縮みます。

この伸び縮みが均一に起これば良いのですが、紙の厚さや部分的な水分の吸収量の違いによって、伸び縮みの度合いに差が生じます。

その結果、紙の内部で引っ張り合う力が生まれ、表面が波打つようなゆがみや、大きなしわの原因となってしまうのです。

特に、一度濡れて乾いた紙が激しく波打つのは、この繊維の不均一な収縮が大きく影響しています。

原因2:圧力による繊維の折れ

紙がくしゃくしゃになるもう一つの大きな原因は、物理的な圧力によって繊維が折れてしまうことです。

例えば、紙を丸めたり折りたたんだりすると、その部分の繊維に強い力が加わります。

紙の繊維は一度折れてしまうと、その折り目がクセとして残り、完全には元に戻りにくくなります。

これが、くしゃくしゃになった紙を単純に手で伸ばしただけでは、細かなしわが消えない理由です。

ミクロのレベルで見ると、無数の繊維が折れ曲がった状態になっており、これを元のまっすぐな状態に近づけるには、単に伸ばすだけでなく、繊維のクセを修正する工夫が必要になります。

カバンの中で書類が折れ曲がってしまったり、誤って踏んでしまったりした場合にできるくっきりとした折り目も、この圧力による繊維の折れが原因です。

【状況別】アイロンなしで紙をまっすぐにする方法

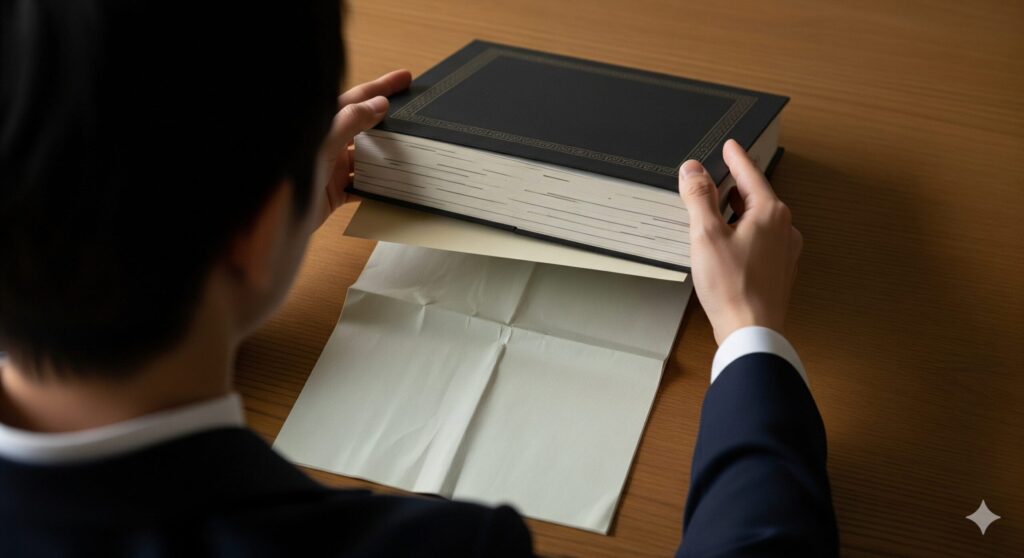

①【基本の方法】本や辞書でプレスする

最も手軽で基本的な紙をまっすぐにする方法は、重い本や辞書を使ってプレスすることです。

これは、軽度のしわや紙全体のゆがみを、時間をかけてゆっくりと伸ばすのに適しています。

用意するものと具体的な手順

用意するものは、平らな机や床、そして重みのある本や辞書だけです。

まず、しわを伸ばしたい紙を平らな場所に置きます。

インクの裏移りなどが心配な場合は、紙の上下にコピー用紙のようなきれいな紙を一枚ずつ挟むと安心です。

その上から、均等に圧力がかかるように、重い本を何冊か重ねて置いてください。

効果的な放置時間と注意点

効果的な放置時間は、紙のしわの深さや枚数によって変わりますが、最低でも一晩、できれば2~3日ほど置いておくとより効果を実感できます。

注意点としては、プレスする前に紙の表面にゴミやホコリがないか確認することです。

小さなゴミが挟まったままだと、新たな凹凸の原因になってしまう可能性があります。

焦らずじっくりと時間をかけるのが、この方法を成功させるコツと言えるでしょう。

②【丸まったポスターやプリントに】逆方向に丸めてクセを取る

購入したポスターや、筒状に保管していた書類などが丸まってしまい、広げてもすぐに元に戻ってしまうことがあります。

このような強い丸まりのクセを取るのに有効なのが、逆方向に丸めるという方法です。

これは、ついてしまったクセとは反対方向の力を加えることで、繊維の偏りを相殺し、平らな状態に近づけるという考え方に基づいています。

具体的な手順としては、まず紙を傷つけないように清潔で広い場所に置きます。

次に、元々丸まっていた方向とは逆向きに、優しくゆっくりと巻いていきます。

このとき、きつく巻きすぎると新たな折り目やしわができてしまうため、元の丸まりよりも少し緩いくらいの直径で巻くのがポイントです。

その状態で、輪ゴムなどで数時間から半日ほど固定しておきます。

時間を置いた後、そっと広げてみると、頑固な丸まりがかなり緩和されているはずです。

力を入れすぎず、紙の様子を見ながら慎重に行うことが大切です。

③【頑固なしわに】霧吹きとタオルを使った合わせ技

本でプレスするだけでは取れないような、深くて頑固なしわには、少し水分を利用する方法が効果的です。

紙の繊維にわずかな湿気を与えることで繊維を柔らかくし、その状態でプレスして乾燥させることで、しわを伸ばしていきます。

用意するものは、霧吹き、清潔なタオルや布、そして重しになる本などです。

手順は、まずしわのある紙に、霧吹きで軽く水を吹きかけます。

その後、湿らせた紙を乾いたタオルの間に挟み、その上から重い本を置いてプレスします。

こうすることで、水分が均等に行き渡り、ゆっくりと乾燥しながらまっすぐになります。

水分量で失敗しないためのコツ

この方法で最も重要なのは、水分量です。

水をかけすぎると、紙がふやけて破れやすくなったり、インクが滲んだりする原因になります。

霧吹きは、紙から30cmほど離して、全体が軽く湿る程度に「シュッ、シュッ」と数回吹きかけるくらいで十分です。

びしょ濡れにするのではなく、あくまで「しっとり」させるイメージを持つことが、失敗しないための最大のコツです。

④【濡れてしまった紙に】ドライヤーを使った応急処置

うっかり飲み物をこぼすなどして紙が濡れてしまった場合、そのまま自然乾燥させると、ほぼ確実に波打ったようにゆがんでしまいます。

このような時は、ドライヤーを使って素早く乾かすことで、しわを最小限に抑える応急処置が可能です。

まず、乾いたタオルやキッチンペーパーで、紙の表面の水分を優しく吸い取ります。

このとき、擦ると紙が破れてしまうので、上から軽く押さえるようにしてください。

ある程度水分が取れたら、ドライヤーを使って乾かしていきます。

紙を傷めない熱風の当て方

ドライヤーを使う際の注意点は、熱風を一点に集中させないことです。

近すぎる距離から強い熱風を当て続けると、紙が焦げたり、急激な乾燥で反り返ってしまったりする恐れがあります。

紙から15cm以上離し、ドライヤーを常に動かしながら、温風と冷風を切り替えつつ全体を均一に乾かすのが理想的です。

手で紙を軽く引っ張りながら乾かすと、よりしわが伸びやすくなります。

完全に乾いた後、仕上げに本などでプレスすると、さらにきれいな状態に近づけることができます。

⑤【少しの熱で伸ばす】ヘアアイロンを低温で活用するテクニック

衣類用のアイロンよりも手軽に使えるヘアアイロンも、紙のしわ伸ばしに活用できる場合があります。

特に、書類の角の折れや、一部分だけのくっきりとしたしわを伸ばすのに便利です。

熱を加えることで繊維を柔らかくし、プレスすることでまっすぐにする原理は衣類のアイロンと同じですが、より細かな作業がしやすいのが利点です。

この方法を試す際は、必ずヘアアイロンを最も低い温度に設定してください。

高温で当てると、紙が焦げたり、変色したりする危険性が高まります。

当て布で焦げ付きやインク移りを防ぐ

失敗を防ぐために不可欠なのが、当て布を使うことです。

しわを伸ばしたい紙の上に、ハンカチやクッキングシートなどの薄い布や紙を一枚置きます。

その上から、低温に設定したヘアアイロンを素早く滑らせるように動かします。

絶対に一箇所に止めず、さっと一度通す程度にしてください。

当て布をすることで、熱が直接紙に伝わるのを和らげ、焦げ付きや、印刷されたインクがヘアアイロンのプレートに移ってしまうのを防ぐことができます。

⑥【濡れた本や書類の裏ワザ】冷凍庫で水分を抜く方法

本や束になった書類が広範囲に濡れてしまった場合、一枚ずつ乾かすのは大変な作業です。

そんな時に試せる裏ワザが、冷凍庫を使って水分を抜くという方法です。

これは、水の「昇華」という現象を利用したもので、凍った水分(氷)が液体を経ずに直接気体(水蒸気)になる性質を使います。

これにより、紙の繊維へのダメージを最小限に抑えながら乾燥させることができます。

凍らせることでダメージを最小限に抑える仕組み

具体的な手順として、まず濡れた本や書類のページがくっつかないように、ページの間にキッチンペーパーなどを挟みます。

そして、それらをビニール袋などに入れて密封し、冷凍庫で完全に凍らせます。

数日かけてカチカチに凍ったら、冷凍庫から取り出します。

凍ったままの状態で置いておくと、氷がゆっくりと昇華して水分が抜けていきます。

この方法だと、水が液体のまま蒸発するよりも繊維の膨張と収縮が穏やかになるため、紙が波打ちにくく、比較的きれいな状態で乾燥させることが可能です。

時間はかかりますが、大切な本を救うための最終手段として覚えておくと良いでしょう。

⑦【大きな紙や画用紙に】お風呂の蒸気を利用する方法

ポスターや画用紙など、サイズが大きくて本などでプレスするのが難しい紙には、お風呂の蒸気を利用する方法が有効な場合があります。

これは、霧吹きで湿らせる方法と原理は同じですが、より広範囲の紙を均一に湿らせることができるのが特徴です。

まず、誰かが入浴した後など、浴室内に蒸気が十分に充満している状態にします。

その中に、しわを伸ばしたい紙を吊るしたり、壁に立てかけたりして数十分置きます。

このとき、シャワーの水滴などが直接かからないように注意してください。

蒸気によって紙が全体的にしっとりと柔らかくなったら、浴室から取り出します。

そして、床や大きなテーブルなどの平らな場所に広げ、そのまま自然に乾燥させます。可能であれば、上から乾いたタオルや毛布などをかけて軽く重しをすると、よりまっすぐになりやすいです。

紙が湿って強度が落ちているため、取り扱いには十分注意し、破れないように慎重に作業することが大切です。

試す前に確認!紙をまっすぐにする際の注意点

インクの種類によっては滲む可能性も(水性ペン・印刷物)

霧吹きやお風呂の蒸気など、水分を利用する方法を試す前には、必ずインクの種類を確認することが重要です。

特に、水性ペンで書かれた文字や、家庭用のインクジェットプリンターで印刷されたものは、水分に非常に弱いという特性があります。

これらのインクは水に溶けやすいため、少し湿らせただけでも文字が滲んで読めなくなったり、写真の色が混じり合ってしまったりする可能性があります。

一方で、油性ペンやレーザープリンターで印刷されたものは、比較的耐水性が高いため、滲むリスクは低くなります。

どちらか判断がつかない場合は、まず紙の目立たない隅の方を、綿棒などで少しだけ湿らせてみてください。

そこでインクが滲むようなら、水分を使う方法は避けて、本でプレスするなどの乾いた状態で行う方法を選ぶべきです。

大切な書類で失敗しないためにも、事前の確認を忘れないようにしましょう。

和紙や感熱紙など、水や熱に弱い紙の取り扱い

世の中には様々な種類の紙があり、中には水や熱に非常に弱い特殊な紙も存在します。

例えば、書道で使う半紙や、千代紙などの和紙は、一般的な洋紙に比べて繊維がデリケートに作られています。

そのため、安易に水で湿らせると、簡単に破れてしまったり、独特の風合いが失われたりすることがあります。

また、レシートなどによく使われる感熱紙は、熱に反応して黒く発色する特殊な薬品が塗られています。

この感熱紙にドライヤーやヘアアイロンなどで熱を加えてしまうと、しわが伸びる前に全体が真っ黒になってしまい、文字が全く読めなくなってしまいます。

このように、紙の種類によっては、今回紹介した方法が逆効果になることもあり得ます。

作業を始める前に、扱おうとしている紙がどのような種類のものか、一度確認することが大切です。

無理に引っ張るのは破れの原因!焦らず慎重に

しわを早く伸ばしたいからといって、焦って紙を無理に引っ張るのは絶対に避けるべきです。

特に、水分を含んで湿っている状態の紙は、繊維の結びつきが弱まっており、普段よりも強度が格段に落ちています。

そんな時に強い力で引っ張ると、しわが伸びるどころか、あっけなく破れてしまい、取り返しのつかないことになりかねません。

乾いている紙であっても、くしゃくしゃになった部分は繊維が折れて弱くなっているため、無理な力を加えるのは危険です。

どの方法を試すにしても、基本は「優しく、丁寧に、ゆっくりと」です。

紙の状態をよく観察しながら、少しずつクセを直していくという意識を持つことが、失敗を避けるための最も重要な心構えと言えるでしょう。

急がば回れの精神で、慎重に作業を進めるようにしてください。

しわや丸まりを未然に防ぐ!きれいな状態を保つ予防策

クリアファイルや額縁に入れて保管する

紙のしわや丸まりを後から直すのも大切ですが、そもそもそうならないように予防することも非常に重要です。

最も手軽で効果的な予防策の一つが、クリアファイルや額縁を活用することです。

学校のプリントや会社の書類など、持ち運んだり頻繁に出し入れしたりする紙は、そのままカバンに入れると、他の荷物に押されてすぐに折れ曲がってしまいます。

これらを一枚ずつクリアファイルに入れておくだけで、物理的な圧力から守ることができ、きれいな状態を長く保てます。

また、お気に入りのポスターや子供が描いた絵などは、壁に直接テープで貼るのではなく、額縁に入れることをお勧めします。

額縁に入れれば、丸まってしまうのを防げるのはもちろん、ホコリや湿気、紫外線などからも作品を守ってくれるため、色褪せなどを防ぐ効果も期待できます。

湿度が高い場所を避ける

紙がゆがむ大きな原因である湿気から守るためには、保管場所を選ぶことが非常に大切です。

本棚や書類棚を置く場所として、湿気がこもりやすい押し入れの奥や、結露しやすい窓の近く、水回りなどは避けるようにしましょう。

できるだけ風通しが良く、一年を通して温度や湿度の変化が少ない場所が、紙の保管には適しています。

もし、どうしても湿気の多い場所に保管せざるを得ない場合は、対策を講じることが重要です。

例えば、書類ケースや箱の中に、市販の除湿剤や乾燥剤を一緒に入れておくだけでも、効果は大きく異なります。

また、本棚に本をぎゅうぎゅうに詰め込みすぎず、少し隙間をあけて空気の通り道を作ってあげることも、湿気対策につながります。

日頃から保管環境に少し気を配るだけで、大切な紙を長期間きれいに保つことが可能です。

まとめ

今回は、アイロンを使わずに、くしゃくしゃになったり丸まったりした紙をまっすぐにするための様々な方法をご紹介しました。

軽いしわであれば本でプレスする基本的な方法、丸まったクセには逆方向に巻く方法、頑固なしわには霧吹きを使う合わせ技など、紙の状態によって有効な手段は異なります。

また、濡れてしまった場合には、ドライヤーでの応急処置や、冷凍庫を使った裏ワザも役立ちます。

ただし、これらの方法を試す際には、インクが滲む可能性や、熱に弱い紙の種類に注意するなど、いくつかの重要な注意点がありました。

何よりも大切なのは、焦らず、紙を傷つけないように慎重に作業を進めることです。

そして、しわを直すだけでなく、クリアファイルを使ったり、湿度の高い場所を避けたりといった予防策を日頃から心がけることで、大切な紙をきれいな状態で長く保つことができます。

もうダメだと諦めていた紙も、この記事で紹介した方法を試すことで、きっと見違えるようにきれいになるはずです。

状況に合わせた最適な方法を選んで、大切な一枚をよみがえらせてみてください。